本日も、泉田市民館での修練。冷たい空気の中、鍛錬に励みます。

先週の県教区の新春法会&所属長懇親会、そして翌日の愛知武専と安城丈山道院の新春法会への列席と、他の所属の方々と交わり、多くの刺激を頂けた今週。火曜日・木曜日と「あれをやろう、これをやろう」と内容を工夫し、自ら動くと言う事をそこそこやれています。在籍・参座してくれる人数がもっと多ければ、もっと盛り上がるとも思いますが、まずは目の前にいる人達がしっかりと意欲的に精進に励めるかが大事ですね。

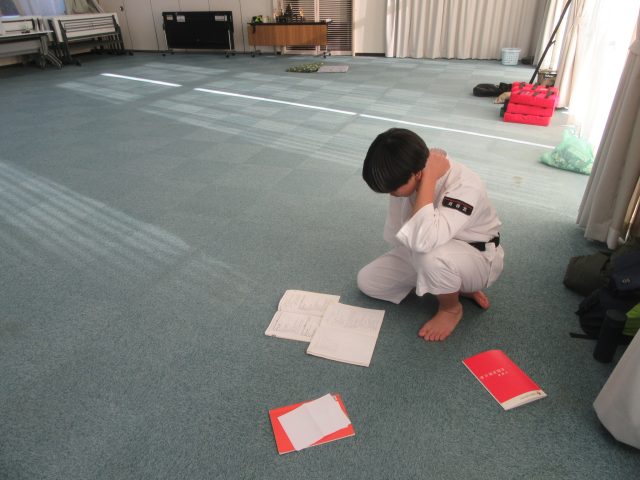

今日は、天地拳第一系から第六系までの単演を行い、その相対を。小2八級のH君は相対は天地拳第一系までしかやれませんが、「龍王拳第一系・相対」も織り交ぜて身体を動かします。暖房も点けながら、防寒と怪我防止も兼ねてすね当てを装着しながらの修練でしたが、外の寒さもあってか全く暑くも感じません(笑)。

中3初段のH君と小6三級のA君は、「天地拳第三系・相対」や「下段返」から「飛連蹴」そのごの動きも付けた「天地拳第四系・相対」まで進めました。A君もまだまだ照れでダラダラした雰囲気を出すのですが、それでも法形を終えて残心を取って構えを変える時などは、H君と目瀬や呼吸を合わせて運歩を進めたりと、先週までの演武披露に向けた積み上げの良い効果が出ている気がします。鎮魂行の際も「俺、打棒やる」と意思表示をしたりと意欲的な姿勢も見せてくれます。

自由練習では、3月の小2H君の少年七級受験に向けての習熟から、他の2人の為の応用から進めましたが、あまり意識して体を動かす事の出来ないH君も、やったなりの上達をします。またH君・A君が組んでいる時に長く別メニューでやっていたのですが、打棒を持って単演をやっていたので、突き蹴りのポイントを伝え、打棒を持たせた状態でやる練習をやらせたら、構えの安定の仕方がかなり向上し、腰のキレが全く違うレベルに成りました。「凄いな。全然違うぞ!」と伝えると、ノリノリのH君はその後も自分で回数と気合いを出して一人で突き蹴りをやり、「いや~、300回突いたから腹筋が痛い」とアピールして来ます。実際に突き蹴りの質が変わりましたので、「来週すっかり忘れて参座するってのはやめてよ(笑)」と伝えました。

その後、A君の中学生以降の一般の科目「内押受突」や「外押受蹴」を行い、H君の為に「巻落」や投げ技の原理の復習も行いましたが、H君の水準の高さで内容も充実しますし、A君もその水準に付いて行こうとする様に成りました。A君には「これからは、H君の代わりにあなたが引っ張って行かんとな」と繰り返し伝えていますが、機嫌の良い時はそこそこやろうしてくれますね(笑)。

その後、作務を終え、妹組のМちゃん・Nちゃんにもお菓子を渡し、見送りましたが、皆一様に良い雰囲気や表情で帰って行ってくれたのが、何よりです。この時間・空間を繰り返し創れる様に、日々精進したいと思います。