本日も、泉田市民館での修練。陽射しは有るものの、冷たい空気を感じながら鍛錬に励みます。

今日が2023年最後の修練日。終了後には、各家庭からの料理を持ち込んで「一品持ち寄り忘年会」を予定していますので、参座した瞬間から皆何かソワソワして楽し気な雰囲気です。と言って、その前の修練を疎かにしてはいけませんので、年明けの「泉田町芸能音楽発表会」の団体演練の内容を踏襲しての基本演練から進めます。

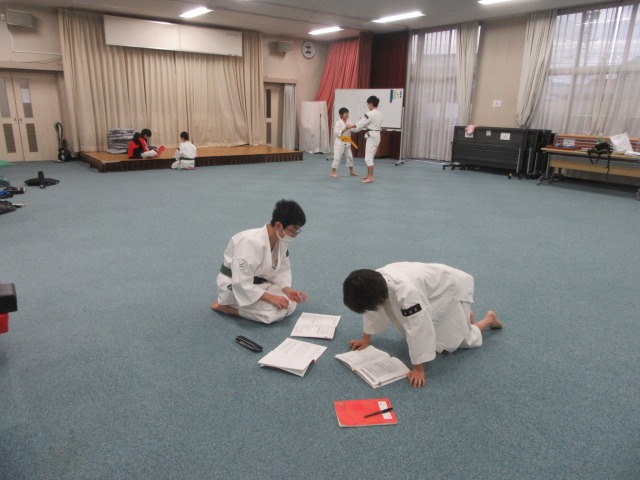

今回の発表では組演武を多めに披露しようと考えていますが、その組み合わせでの練習時間が上手く合わなかったりしますので、組み合わせが完成した時点で別グループを作って習熟に励んで貰います。年末年始の休みも有りますし、練習回数も多くは取れませんが、少しでも良い出来映えの演武を披露して貰いたいものです。

後半も演武練習を中心に、受身やキックミットを使用しての当身を挟みます。また早上がりする小5五級のE君や、忘年会に参加しない小5五級のH君には、私の職場で配られたクリスマスケーキを切って食べて貰います。終盤には、「巻小手」の攻者を1列に成って行う「掛かり稽古」を2回転ほど行い、締めの気合い出しをして修練を切り上げます。

作務を終えた後に、和室に場を移して「一品持ち寄り忘年会」に移行。コロナ禍により4年ぶりの開催となりましたが、集まっての会食に人が集まらなくなっている世相な中で、この会を開催出来る事自体に感謝です。保護者の方の出席が4年前よりかなり少なく、普段出来ない深い話も今回はあまり出来ませんでしたが、次回以降の道院行事の在り方も含めて、希望の持てる雰囲気ではありました。

持ち寄られた料理も、フライドチキン・焼きそば・サンドイッチ・スイートポテトパイ・ジャーマンポテト・焼きそば・アヒージョ・肉野菜炒めと多岐に渡り、その料理があまり残される事も無く、たいらげられていく様は実に心地良いものです。お互い飲み物を「お疲れ様でした」、「来年も宜しく御願いします」と言いながら注ぎ合って和を深め合う機会と成りましたので、2週間程の冬休みを経て、新たな1年を精力的に活動して行きたいと思います。