本日も、泉田市民館での修練。台風の影響の残る雨風の中、鍛錬に励みます。

今日は、月初めの予定では専有道場での道院修練の日でしたが、昨日の段階で「台風が、午後に東海地方に最接近」との情報もありましたので、泉田市民館からのスタ-トに変更しました。簡単に「やらない」と言う判断を下すのは、「行動する」事で己れを変えて行く事を目指すには、かなりの精神的なブレーキに成るであろう事をしっかり認識しつつ、保護者の方々に無理の掛からない協力の範囲を、的確に見定めておく必要もあるでしょう。送迎や行事への協力は無理を掛けず、修練内容では身体面・精神面で意識的に負荷を掛けるぐらいが「適度」でしょうか。

今日は、久々に4月入門の小4男子Y君が土曜日に参座してくれました。4月から秋口まで、ほぼ毎週親子でキャンプに出掛けていて、毎週火曜日のみの参座に成っており、恐らく他の同期入門より大幅に進歩が遅れるだろうと思い、お母さんに協力を御願いして、週1回は自宅で自主練を行い、動画のやり取りで補填をして来ましたので、何とか他の人と同じぐらいのラインで修練に参座出来ています。「強く成りたい」と言う願望は、人一倍強いY君ですので、先日各自で購入して頂いた防具も、大いに活用してやる気を引き出したいものです。

そのY君と、昨年11月入門の小4男子A君は、自分の身体の状態を客観的に点検するのが苦手なタイプ。2人、そして体験入門中のE君の為に、基本演練で「開退」の反復に時間を割きましたが、体験入門のE君よりも、A君やY君の方が指導における難度が高いのが、悩ましいところです。様々な工夫を凝らして、少しでも進歩出来る様な修練内容にしつつ、結局は本人が「上手くなるぞ!」と思って、その為に意識するべき事を意識しなければならないでしょうから、説明の度に他所見をしている2人には、「他人に注意されるんじゃなくて、自分で気を付けて」と、繰り返し伝えるだけですね。

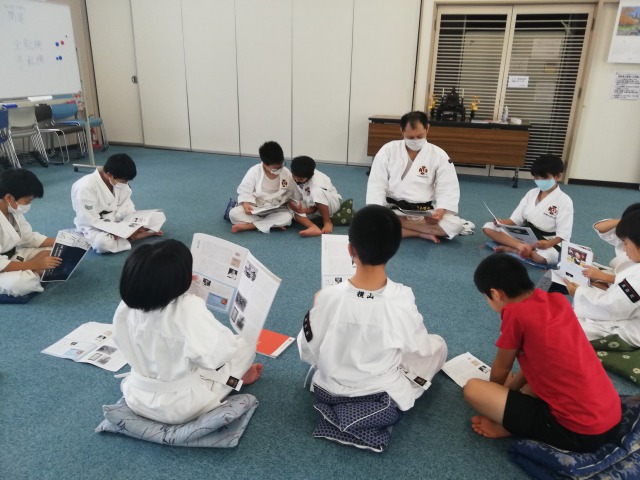

学科・法話の時間では、専有道場で使用する予定だった「あ・うん」を活用して。私の道院設立の為の11年前の道院長研修会同期の方が、群馬県で道院長として頑張っていらっしゃいますが、半年ほど前に群馬県教区でもポータルサイトを構築されるとの話を伺っており、今日の午前中にサイトを拝見したのですが、今回の「あ・うん」ではその群馬県教区の関係者の方の名前が、多く掲載されていました。日本全国に、修行に励む仲間が存在する事をしっかりと在籍者にも伝えて、その頑張りから少しでも刺激を受けられる様な意識付けをして行きたいものです。

鎮魂行後の自由練習前半では、3つにグループ分けして習熟を図ります。来週初の昇級試験を予定している小2のA君は、今日は緑帯組と科目の確認を行いましたが、自分より上手な人とやると、それなりに上手く見えるのが不思議なところ(笑)。来週の試験では、後輩の小3白帯R君に相手を御願いしてありますので、A君の真価が問われるところです。

白帯と体験組は「全転換」を行いましたが、前段階の動きはやって来たものの、正式な説明を初めて受けるY君とE君は、若干苦戦します。特に、同期が自分よりやる事を理解している現実だけで、少しショックを受けていたY君は、すぐに正確に出来なくてマスクの下で涙を浮かべています。自宅修練でも、お母さんから度々「上手く出来なくで泣き出して撮影が出来なかったので、時間をおいて撮り直しました」との御話を伺っていましたので、「あなた、強く成りたいんじゃないの?!」と聞くと、「強く成りたいです!」と答えますので、「だったら、上手く出来ないぐらいの事で、ビソビソ泣いとんじゃねぇ!」と鞭を入れます。最終的には体験入門中のE君を含めて、一緒に取り組んでいた仲間に励まされて、何とか動きを把握出来る段階まで来たY君。次の火曜日には、まっさらに忘れて来るでしょうが、諦めずに取り組む事・仲間と共に協力して励む事・自分が励まされるだけではなく、周囲の力に成れる存在を目指す事を、学んでくれたらと思います。

自由練習後半では、「お待ちかね」の拳サポーターとすね当てを着けての運用法を。今日はY君が忘れていた「転身蹴」の反復から入って、連反攻~攻守限定無しまで進みましたが、A君やY君の様に「型稽古」が苦手なタイプ程、ノリノリで取り組みます。「基本を無視して、乱稽古に夢中になる事の無い様に」との昔からの戒めを踏まえつつ、終了前のテンション挙げには大いに活用出来ます。最後の上段突6本の気合は、「実に素晴らしい!」とついつい口にしてしまう程のノリでしたので、良い雰囲気で締めくくれたのかなと思います。少しでも、それぞれが自発的に意欲的に取り組める様に、あれこれ工夫していきたいものです。