本日も、泉田市民館での修練。今にも雨が降り出しそうな空模様の中、鍛錬に励みます。

今日も欠席する人、遅れて参座する人、早上がりする人と顔触れが変化します。その都度、それぞれの課題と「目標」への進み具合を観て、修練内容を組み立てます。湿気の多い市民館のホールですが、序盤は早上がりする小5六級のA君をメインに、ボディプロテクターを付けての五級科目の確認を。「意識して動く事」、「自分の動きを点検する事」が苦手なA君ですので、「話の聞き方」も充実度が下がります。ただ「それらしい動き」を繰り返していても、「型」の質は高まりませんので、もっと意識を高めて欲しいものですが。ただ「やって終わり」に成らない様に、A君自身の意識も高めて欲しいものです。

先週から延期された区民運動会明けに参座してくれた小2白帯のH君。疲れたのか随分眠そうですが、休憩を挟みながら、単演や基本の動きの確認に努めます。こちらも「意識して動く」と言う事が苦手ですが、元気は有りますし動く事を嫌がらないのが救いです。ホールの外を通る方への挨拶もしっかりやれますし、H君の可愛い声での気合いが聞こえて来ると、外を通る皆さんの顔がほころんでいるのが判ります。ある意味、社会貢献や地域の活性化にもなっているでしょう。

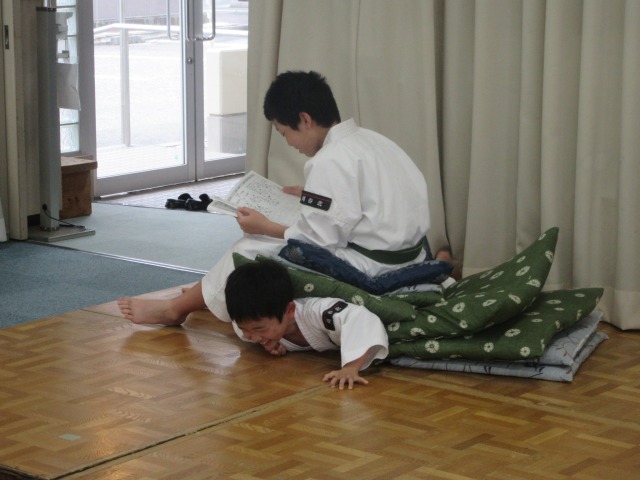

15時過ぎに、久々に副道院長のNさんが参座。出来れば週1参座はキープして頂きたいですが、普段の仕事等の影響も考えれば、休日もなかなか身体の疲れが取れないのでしょう。時間調整をしてでも、道衣を着て身体を動かす瞬間の意義を大切にして頂きたいものです。Nさんの「身体慣らし」の意味も含めて、単演各種の復習を。その内のひとつの「義和拳第二系・単演」を小6四級のA君の号令で進めましたが、ほぼやった事の無い白帯のH君が、そこそこ上手にこなしていました。「あれ?これやったっけ?」「上手いなぁ。天地拳第一系より、全然上手に出来てるよ」と伝えると、小躍りして喜んでいました(笑)。

今日は「白蓮拳第一系・単演」の復習をした後に、3人での「掛かり稽古」的に、「内受突(裏)」、「内受突(表)」と進み、二級科目の「燕返」に進みました。ただ、A君の途中の動きを観て、段階を多めに作り、「内受突(表)」に「手刀切」を付けただけの「燕返」と、受け手でやや引っ掛ける様にして手刀切を返すバージョンに分けました。その後は、科目表から無くなった対構から行う「内受突(表)」に移り、同じ様な動きで繰り返す「連続複数法形修練」の様な効果も求めましたが、H君は一つ一つの動きを確実には行えませんでしたが、そこそこ良い動きをしていましたし、A君はほぼこなせていました。

ラスト30分は、МさんにはH君の習熟に努めて頂き、私はA君の掛けられ役を務め、「逆小手」の習熟に努めました。投げ技の際の体捌き・足裁きや力の方向をイマイチ掴めていない様でしたので、私が手を取る事によって、どのタイミングでどうズレているかを適切に伝える事が出来ます。下半身の使い方への意識が低いA君でしたが、繰り返し伝えて行くと徐々に動きのコツを掴んでいきました。

「前指固」の掛けられ役を繰り返していたからか、肘を始め、あちこちが痛む状態でしたが、何とか役目を果たせました。自分自身が動ける様に、普段の体調管理からも含めて、自分を点検して高めておかないといけませんが、それこそが「修行」の本質とも言えるでしょう。A君の妹のNちゃんもお迎えに来てくれて、楽しそうに走ってましたが、A君の「Nも来年やるってよ」と言う言葉を聞いてニヤリと笑っていました。6月からの体験会にも小学生女子の参加申し込みを頂いており、老若男女問わず共に修行に励める空間が出来上がりつつあります。弛まず精進に励みたいと思います。