本日も、泉田市民館での修練。春らしい陽気に恵まれて中、鍛錬に励みます。

3月に入ったからか、随分暖かな日が増えた気がします。市民館のハールも暖房を点けようか節約に挑もうか悩む温度ですが、かつては「節約」一択で、暑さ寒さはひたすらガマンでやってた気もします。まだまだ寒く有る時間帯もありますから、上手く順応して良い修行の時間・空間にしたいものです。

今日は、スタート時に泉田子供会の今年度の役員さんが来年度の役員さんと挨拶に来て下さいました。来年度の会長さんは体調不良で休まれましたが、私とのやり取りをして頂く副会長さんの苗字を聞き、4年程前に月1の土曜日の体験会に何度か来てくれた姉弟のお母さんだと気付きました。毎年の役員さんも含めて、そんな保護者の方とも何人も顔見知りになってますが、もう10年以上の期間、この泉田市民館で活動させて頂いている事の有り難さを改めて実感しました。

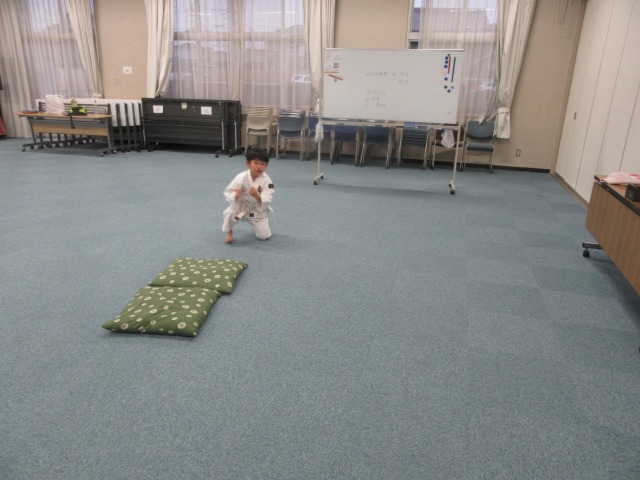

今日も、参座してくれた人の顔触れに合わせて内容を変化させて進めます。小4六級のA君・小1白帯のH君は、基本的に自分の状態を意識・点検しながら動く事が出来ないタイプ。また集中力も無いので、「ただ何となく」繰り返すだけでほとんど向上しない「訓練」に成ってしまいがちです。ただ、小1の飽きに入門しずっと「ダラダラ」取り組んでいた小5五級のA君が、現在小学生の最上級に位置し、最近そこに相応しいレベルに挙がりつつある事を考えれば、A君やH君にも可能性は有るでしょう。如何に本人のやる気を引き出すか、自らの意志で自らを動かす様な気持ちにさせるか。工夫したいところです。

16時前にK君・Rちゃん兄妹が到着しましたが、Rちゃんが道衣を着ていません。お母さんに伺うと水曜日辺りからめまいや頭痛等があるそうで。「あら~、メニエールか?」と不安がよぎりましたが、通院された際にはメニエール病の他にも、気圧の変化等の可能性も言われたそうで、出来れば長引かない軽い症状であって欲しいなぁと思いつつ、「見学しながらやれそうならやる」バージョンで参加して貰いました。

自由練習の時間も、あれこれ内容と組み合わせを変え、A君の少年三級科目もほぼ終了し、今月末に試験を受けるK君・Rちゃん兄妹の確認・習熟もボチボチ進みました。中2初段のH君の二段科目の進捗は、私自身が掛けられ役をやる時間をどう取るか課題が残りますが、何とかペースを掴めつつあります。Sさんのヘルニアの手術も無事に成功したそうで、これから3ヶ月ほどの療養期間に入りますが、全ての人が健康を維持出来てこそ充実した修行に取り組めます。その瞬間・その瞬間に精一杯生きる事も含めて、充実した人生に活きる修行に成る様に、年度末1ヶ月の道院運営を過ごしたいと思います。