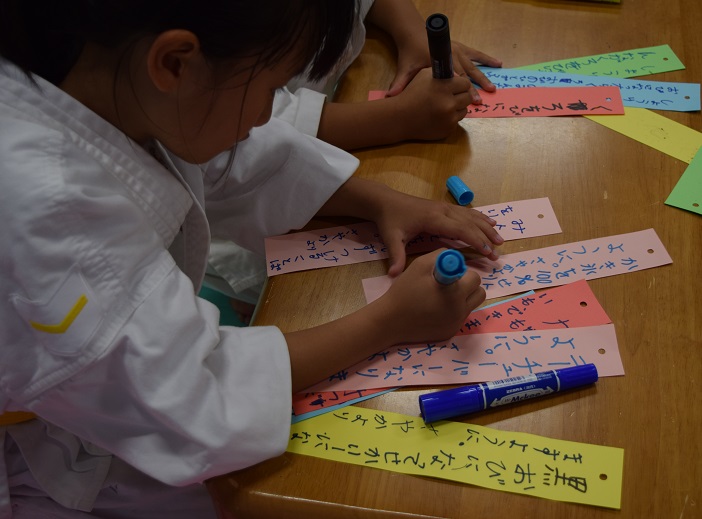

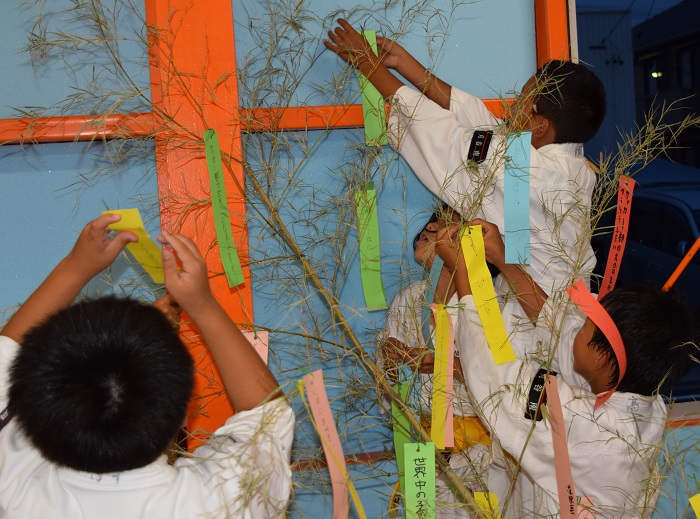

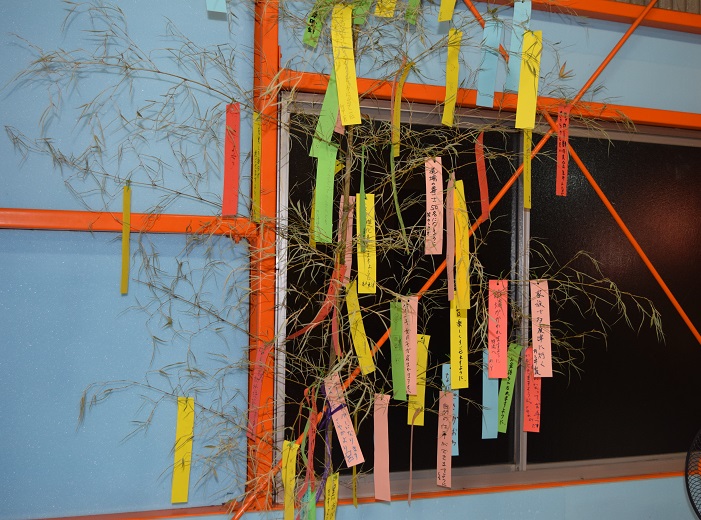

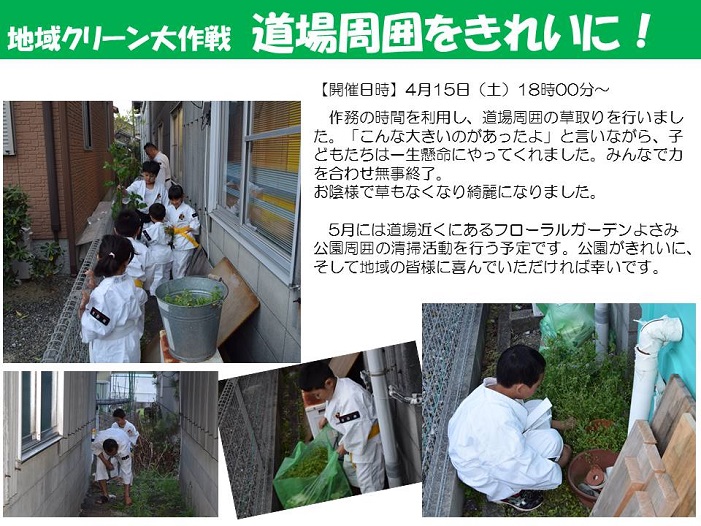

地域貢献イベント、今年はふれあい祭り2017として開催します。活動の理解の場として、また地域の交流の場として10月22日(日)開催します。友人知人はもとよりご家族揃ってご参加いただければ有難いです。今回はより子どもたちに楽しんでもらうために、お遊びコーナーや模擬店コーナーを設けました。地元ならではのイベントも準備しました。演武発表会も見る側の視点に合わせた内容で、初めて見る人にやさしい解説付きでご紹介いたします。演奏は昨年大好評でした山口晃司さんに今年もお越しいただき、迫力の演奏を行っていただきます。多くのご来場をお待ち申し上げます。